再入院と静かに衰えていく父

担当医からの余命宣告通り、父の体は日に日に弱っていきました。

家での生活も次第に難しくなり、母の介護だけでは限界が訪れました。

ついに再入院が決まりましたが、このときに至っても母は父に病気が「がん」であることを伝えていませんでした。

しかし、父も薄々気がついていたようでした。

「今回の入院は、もう家に帰ってこられないのかな?」

そう母に漏らしていたといいます。

今回の入院でも母は毎日病院へ通い、できる限り父のそばにいました。

父は前回の入院時には、隠れて病院の外にある禁煙所でタバコを吸っていたそうですが、

今回はもう体力がなく、それすらもできませんでした。

母は「好きなことを最後までさせてあげたい」との思いから、父に「何か食べたいものはない?」と聞きながら、色々と差し入れをしていました。

しかし、食欲は日を追うごとに細り、病院食ですら食べ切れなくなっていきました。

弱っていく父、心配でたまらない母。

その姿を目の当たりにするのが、私にとっても辛い日々でした。

自宅での最期の時間

そんな状況を目の当たりにし、私の気持ちも沈んでいきました。

不眠の症状が再発し、心の落ち込みが強まっていきます。

しかし、このときは自分の気持ちを無理やり押さえ込み、動き続けることを選びました。

私は母を毎日病院へ送り迎えし、父にもできるだけ会いに行きました。

そして、それから1ヶ月もしないうちに、担当医から「もう長くはないので、自宅で過ごされてはいかがでしょうか?」という提案がありました。

母も「やっぱり家で過ごさせてあげたい」と考え、それに同意しました。

父が久しぶりに家に帰ってきました。

しかし、すでに一人でトイレに行くこともできず、食事もほとんど取れない状態でした。

それでも、最期の時を前に「身支度を整えたい」と思ったのか、

ある日、突然「床屋に行きたい」と言い出しました。

「できる限り望みを叶えてあげたい」

そう思い、父を床屋へ連れていきました。

しかし、長時間座っているのが難しく、ほんの軽く切りそろえてもらうだけで終わりました。

そして数日後、ついに再び入院することになりました。

入院、そして最期の準備

父の状態はさらに悪化し、自宅から歩いて出ることも難しくなっていました。

私と母が両脇から支えて、ようやく車に乗せることができるほどでした。

病院に到着し、車椅子を借りて病室へと向かいました。

父はベッドに横たわると、そのまま深く眠ってしまいました。

その間に、担当医から母と私に説明がありました。

「もう間もなく最期の時が来るでしょう。悔いのないように、しっかりお話をしておいてください。」

私はこの言葉を聞いて、思わず涙をこぼしてしまいました。

すると母は、気丈に振る舞いながら、私の顔を見てこう言いました。

「あなたは目が大きいから、涙を流すとすぐに分かってしまうのよ。だから、泣いちゃだめよ。」

母なりに、私を励まそうとしていたのだと思います。

それから2日後。

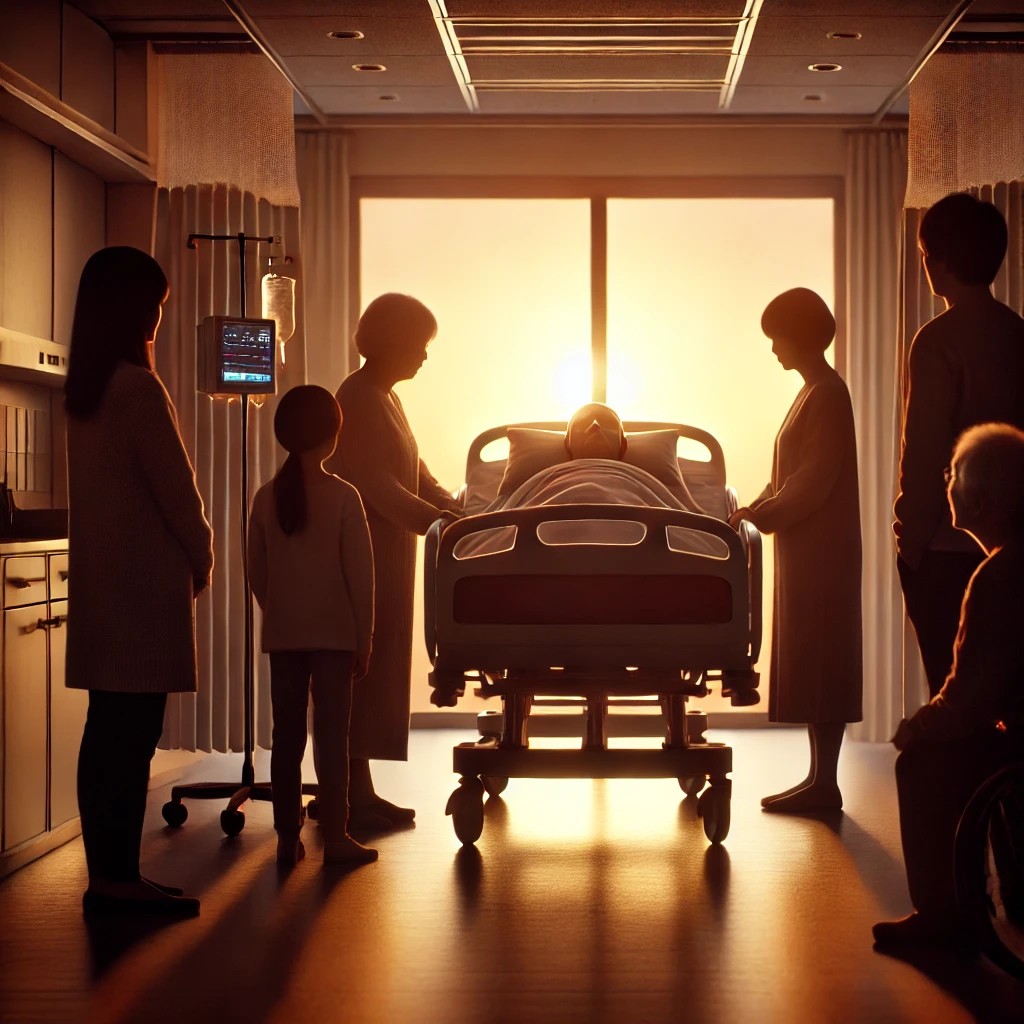

母と私、そして妻と子どもで病院を訪れると、

父が担当医に向かって「もう苦しいのは嫌です。楽にしてください」と話しているのを聞きました。

この言葉を受けて、処置室へと連れて行かれ、挿管の処置が施されました。

その際、父は激しくむせ込み、苦しそうな声を上げていました。

その姿を見た母は「こんなに苦しませるなんて…可哀想でならない…」と涙を流していました。

父が病室に戻ると、担当医からの説明がありました。

「挿管が少しうまくいかず、かなり苦しがらせてしまいました。申し訳ありません。」

「また、ご本人がもう『苦しむのは嫌だ』とおっしゃっていましたので、モルヒネを使用しました。」

ベッドに戻った父は、モルヒネの影響ですでに意識がありませんでした。

「このまま最期を迎えるのでしょうか?」と私は尋ねました。

担当医は静かにうなずきました。

「はい。もう、できることは何もありません。」

最期のとき

その日の夕方、病院には私と妻が残り、母は一旦家に帰りました。

そのわずかな時間の間に、父の容態が急変しました。

一度、脈と呼吸が強くなり、そして徐々に弱くなっていきました。

異変に気づいた看護師さんが、「もう間もないです。ご家族を呼んでください」と声をかけました。

私はすぐに母へ連絡し、タクシーで病院に向かってもらいました。

その間、今にも呼吸が止まりそうな父の枕元で、必死に声をかけ続けました。

「もう少しでお母さんが来るから…もう少しだけ頑張って…」

しかし——

母は、間に合いませんでした。

病室に駆けつけた母は、父の息がすでに途絶えているのを見て、静かに目を閉じました。

そして、何も言わずに、ただ静かに父の顔を見下ろし、涙を流していました。

大きな声で泣き叫ぶこともなく、ただ、そっと涙を落とす母の姿を見て、私は言葉を失いました。

父は、家族に見守られながら、静かに旅立ちました。

最期のときに大切なこと

この日、私は強く思いました。

「人の最期というのは、本当に一瞬で訪れるものなのだ」と。

父は生前、「俺は大きな病気なんてしない」と言い続けていました。

しかし、がんが見つかり、あっという間に弱っていき、そして最期の時を迎えました。

母は、「お父さんは幸せだったのかしら」と言いました。

それに、私はこう答えました。

「最期まで、お母さんがそばにいた。それだけで、お父さんはきっと幸せだったよ。」

母は、涙を拭いながら、小さくうなずきました。

人の一生は儚いものです。

だからこそ、私たちは、悔いのないように生きなければならないのだと、父の死を通じて痛感しました。

コメント