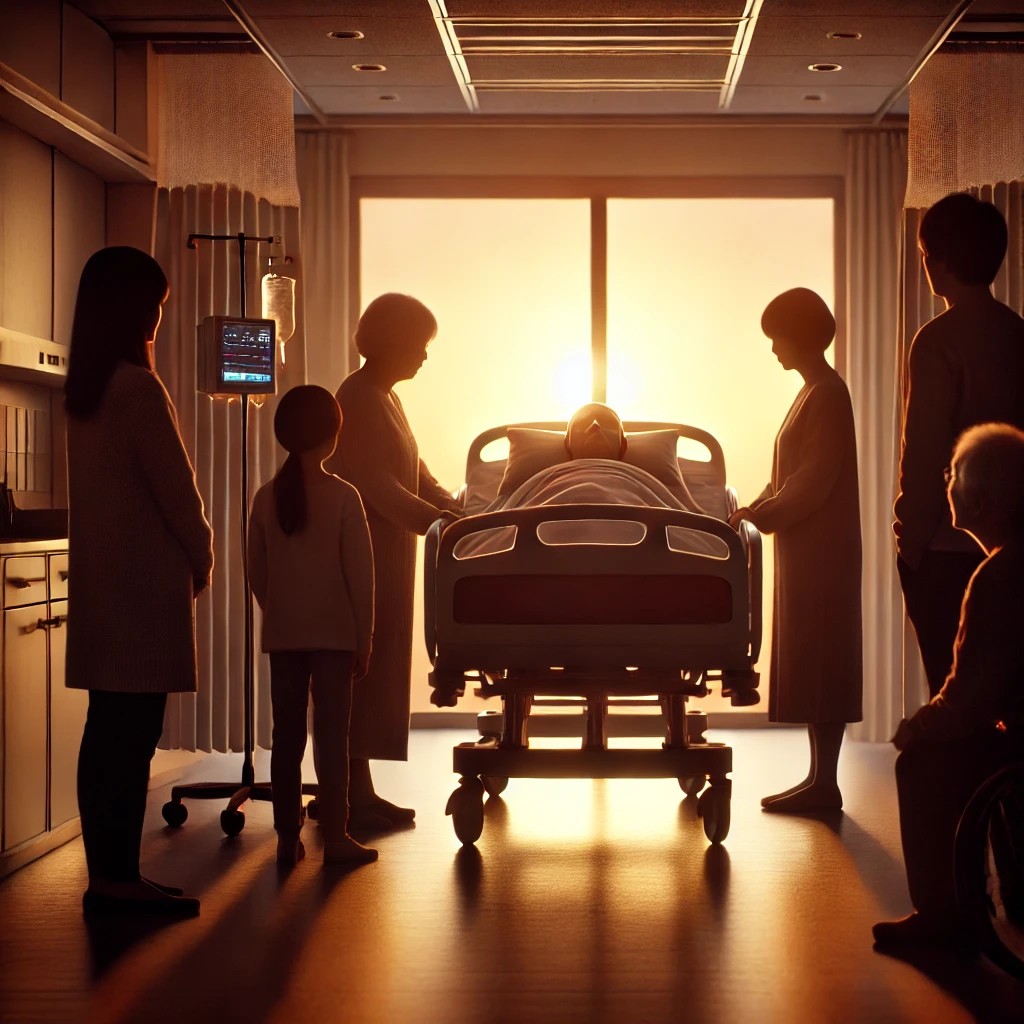

母の献身と家族の支え

父の検査は続き、入院生活も長引いていました。

母は毎日朝早くバスに乗り、夕方の面会時間が終わるまで病院に付き添い、再びバスで帰宅するという生活を送っていました。

私は「送り迎えをすればよかった」と思うものの、当時の自分の体調では毎日病院に通うのは難しく、週に2回ほど送迎するのが精一杯でした。

そんな中、母は弱音を吐くことなく、淡々と父に寄り添い続けました。

両親は普段は特別仲が良いようには見えませんでしたが、いざという時には夫婦の絆の強さを感じさせられました。

一方で、私は自分が手術をした際に、妻に「大変だから毎日来なくていいよ」と言っていたことを思い出しました。

私の入院していた病院は、自宅から父の病院よりも近かったにも関わらず、です。

それに比べ、父は毎日母に付き添いを求めている。

「仕方がないな……」と思いながらも、母の体調を心配せずにはいられませんでした。

予想外の診断と余命宣告

検査を続けた結果、ついに父の病状の原因が判明しました。

消化管などの内臓から血液を集め、肝臓に送る大きな血管である**「門脈」に腫瘍**ができているとのことでした。

医師の説明によると、

「肝臓や膵臓、胆管にできたがんが転移した可能性が高いが、原発のがんは見当たらない」とのこと。

つまり、原因不明のまま門脈にがんができたという状態でした。

さらに厄介なことに、がんの位置が悪く、手術で摘出することが難しいとも告げられました。

そのため、抗がん剤と放射線治療で進行を抑えていくという方針になりました。

母はこの診断を聞き、かなりショックを受けていました。

父は入院のきっかけとなったのは「お腹が痛い」という単純な理由だったのに、まさか「がん」だったとは思ってもいなかったからです。

しかし、担当医が

「年齢的に考えても進行はそれほど速くないと思いますよ」

と言ってくれたことで、少し安心した様子でした。

進行する病状と縮まる余命

原因が判明し、治療方針も決まりましたが、入院していても特に治療が必要な状態ではなかったため、父は一旦自宅に戻ることになりました。

そして、抗がん剤治療と放射線治療が始まりました。

- 抗がん剤治療は週に1回の点滴

- 放射線治療は平日はほぼ毎日

というスケジュールでした。

しかし、父が毎日バスで通うのは体力的に厳しく、私が無理をして毎日病院まで送り迎えすることになりました。

この頃の私はまだ完全に回復したわけではなく、うつの症状も残っていましたが、父を支えなければという気持ちで精一杯頑張りました。

抗がん剤治療は3週間で1クールというスケジュールだったと思います。

治療のたびに検査を受け、がんの状態を確認するのですが、そのたびに担当医の言うことが変わっていきました。

- 最初:「年齢的に考えてもそれほど進行は速くない」

- しばらくすると:「余命1年くらいと考えておいてください」

- 次のクールが終わると:「余命半年くらいかもしれません」

- さらに次のクールが終わると:「残り3ヶ月くらいかもしれません。一応覚悟しておいてください」

1ヶ月経つごとに、余命が半分ずつ短くなっていくのです。

これには母も相当参ってしまい、父のいないところで涙を流すことが増えました。

父は抗がん剤を打つと顔が真っ赤になり、いかにも具合が悪そうな様子になりました。

放射線治療の後は、いつも以上に疲れた様子で、ぐったりとしていました。

そんな父の姿を見て、母は

「可哀想で見ていられない……」

と言いながら、毎回涙をこぼしていました。

コメント